2009年11月29日

里山撤退の理由

天気は下り坂に向かっているものの午前中は何とか天気も持ちそうなので

信州新町に2座ある飯縄山の内のひとつ奈良尾の飯縄山に向かいまシタ。。

この山は現在登山対象の山とされていないようで登山道がありません。。

したがって下草が枯れ木々の葉が落ちたこの時季からが登山適期なんデス。。

傾斜の緩い北尾根から取り付くことにして

国道19号線信州新町置原から柳久保川沿いに新間まで入り

そこから北尾根の取り付き点となる上奈良尾集落に

柳久保川の浸食と風化でできた蜂の巣状の砂岩壁

駐車スペースを探しながら車を走らせるものの

適所々に軽トラが停まっておりなかなか駐車できない・・・

森林作業かと思いながら少し離れた場所に何とか駐車。。

早速 適当なところから尾根に取り付いた

稜線が近づいた頃 林内を駆け回る四足の獣が数匹

一瞬焦ったが目を凝らすと大型の猟犬だった

これでさっきの軽トラの駐車理由が明白に・・・

狩猟シーズンの到来であるっっ。。

猟犬に続いてオレンジ色のベストを着用した人が近づいてきた。。

なんと 知らぬ間に戦場に身をおいていたのである。。。

狩猟期の里山は要注意 デスっっ。。

まかり間違えば猟銃で打ち抜かれるところダッタ。。。

てなことで今日は山頂はお預け

誤射されないことを祈りながらの撤退となりまシタっっ。。

後日軽トラが無いことを確認してから再挑戦することに☆

信州新町に2座ある飯縄山の内のひとつ奈良尾の飯縄山に向かいまシタ。。

この山は現在登山対象の山とされていないようで登山道がありません。。

したがって下草が枯れ木々の葉が落ちたこの時季からが登山適期なんデス。。

傾斜の緩い北尾根から取り付くことにして

国道19号線信州新町置原から柳久保川沿いに新間まで入り

そこから北尾根の取り付き点となる上奈良尾集落に

柳久保川の浸食と風化でできた蜂の巣状の砂岩壁

駐車スペースを探しながら車を走らせるものの

適所々に軽トラが停まっておりなかなか駐車できない・・・

森林作業かと思いながら少し離れた場所に何とか駐車。。

早速 適当なところから尾根に取り付いた

稜線が近づいた頃 林内を駆け回る四足の獣が数匹

一瞬焦ったが目を凝らすと大型の猟犬だった

これでさっきの軽トラの駐車理由が明白に・・・

狩猟シーズンの到来であるっっ。。

猟犬に続いてオレンジ色のベストを着用した人が近づいてきた。。

なんと 知らぬ間に戦場に身をおいていたのである。。。

狩猟期の里山は要注意 デスっっ。。

まかり間違えば猟銃で打ち抜かれるところダッタ。。。

てなことで今日は山頂はお預け

誤射されないことを祈りながらの撤退となりまシタっっ。。

後日軽トラが無いことを確認してから再挑戦することに☆

Posted by ビーグル at

15:39

│Comments(2)

2009年11月27日

高戸谷山

小川村土合から馬曲に入り尾根伝いに

桐山の松代藩番所に至る高戸谷道の最標高点が高戸谷山

この古道は更に峰方峠(夫婦岩峠)を越え新潟県糸魚川に抜け

当時は小川村と日本海を繋ぐ主要幹線道路であったという。。。

今日はこの高戸谷道伝いに高戸谷山に登りまシタ。。

ここを訪れる前は何で痩せた尾根道が幹線道路だったのか疑問でした・・・

しかし現地に入って納得しましたっっ。。

この辺りは分厚い砂岩の堆積層を河川が深く浸食していて

谷筋は大変急峻で険しく地質ももろいので絶えず落石の危険がありマス。。

これでは道が付けられません・・・

必然的に主要道は尾根伝いになった訳ですね。。

現在は小川川の渓谷沿いに車道が付けられていマス。。

山頂近くの小ピークにあった祠

もろい砂岩で作られたため風化が進んでいまシタ。。

痩せ尾根伝いの登山道と砂岩の露頭「わかれ岩」

山頂の三等三角点

今日はうす曇りでしたが何とか後立山連峰を望むことができました。。

野ネズミの齧痕

今日は風もなくポカポカの小春日和

厚く積もった落ち葉をサクサク踏んでの尾根歩きはとても快適デシタ☆

桐山番所跡にあった廃校になった分校

中を覗くと机や黒板が残されていて余計に寂しさを感じまシタ。。

桐山の松代藩番所に至る高戸谷道の最標高点が高戸谷山

この古道は更に峰方峠(夫婦岩峠)を越え新潟県糸魚川に抜け

当時は小川村と日本海を繋ぐ主要幹線道路であったという。。。

今日はこの高戸谷道伝いに高戸谷山に登りまシタ。。

ここを訪れる前は何で痩せた尾根道が幹線道路だったのか疑問でした・・・

しかし現地に入って納得しましたっっ。。

この辺りは分厚い砂岩の堆積層を河川が深く浸食していて

谷筋は大変急峻で険しく地質ももろいので絶えず落石の危険がありマス。。

これでは道が付けられません・・・

必然的に主要道は尾根伝いになった訳ですね。。

現在は小川川の渓谷沿いに車道が付けられていマス。。

山頂近くの小ピークにあった祠

もろい砂岩で作られたため風化が進んでいまシタ。。

痩せ尾根伝いの登山道と砂岩の露頭「わかれ岩」

山頂の三等三角点

今日はうす曇りでしたが何とか後立山連峰を望むことができました。。

野ネズミの齧痕

今日は風もなくポカポカの小春日和

厚く積もった落ち葉をサクサク踏んでの尾根歩きはとても快適デシタ☆

桐山番所跡にあった廃校になった分校

中を覗くと机や黒板が残されていて余計に寂しさを感じまシタ。。

Posted by ビーグル at

19:55

│Comments(0)

2009年11月22日

茶臼山

来月予定している募集トレッキングの下見を兼ねて

長野市篠ノ井にある恐竜公園でお馴染みの茶臼山に行きましたっっ。

茶臼山は長野市が整備した長野市トレッキングコース6か所の内の1つで

信里棚田コース / 山ろくアップルコース / 一本松・小松原コースの3コースがあります。。

今日はそのうちの信里棚田コース を歩きまシタ★

稲刈りが済んだ棚田と富士ノ塔

この角度から見た富士ノ塔は立派デス

棚田につきものの溜池

点在する溜池は青鷺のえさ場にもなっているようデス。。

今日もヒキガエルをくわえて飛び立っていきましたっっ。

農村地帯では放置された傷りんごでさえ絵になっちゃうから不思議

なんとももったいない光景・・・りんごの絨毯。。。。

長閑な山村の風景が至る所で見られマス。。

天気がよければこの信州百名山「虫倉山」の左に

日本百名山の白馬から鹿島槍までが望めるのですが・・・・残念デス。。

タイトルの篠ノ井「茶臼山」については

来月の茶臼山トレッキング本番が済んでから改めてUPしますネ★

※参考

長野市トレッキングコースについては

こちら ↓

http://www.city.nagano.nagano.jp/pcp_portal/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=16216

長野市篠ノ井にある恐竜公園でお馴染みの茶臼山に行きましたっっ。

茶臼山は長野市が整備した長野市トレッキングコース6か所の内の1つで

信里棚田コース / 山ろくアップルコース / 一本松・小松原コースの3コースがあります。。

今日はそのうちの信里棚田コース を歩きまシタ★

稲刈りが済んだ棚田と富士ノ塔

この角度から見た富士ノ塔は立派デス

棚田につきものの溜池

点在する溜池は青鷺のえさ場にもなっているようデス。。

今日もヒキガエルをくわえて飛び立っていきましたっっ。

農村地帯では放置された傷りんごでさえ絵になっちゃうから不思議

なんとももったいない光景・・・りんごの絨毯。。。。

長閑な山村の風景が至る所で見られマス。。

天気がよければこの信州百名山「虫倉山」の左に

日本百名山の白馬から鹿島槍までが望めるのですが・・・・残念デス。。

タイトルの篠ノ井「茶臼山」については

来月の茶臼山トレッキング本番が済んでから改めてUPしますネ★

※参考

長野市トレッキングコースについては

こちら ↓

http://www.city.nagano.nagano.jp/pcp_portal/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=16216

Posted by ビーグル at

17:57

│Comments(2)

2009年11月20日

旭山

木々の葉もすっかり落ちて林内は初冬の装い

今日は明るく見通しが利くようになった山中の登山道整備をしてきました。。

温暖化で雪が少なくなり冬の餌の確保が容易になったのか

近年 善光寺平周辺の里山は猪の個体数が増えた気がします。。

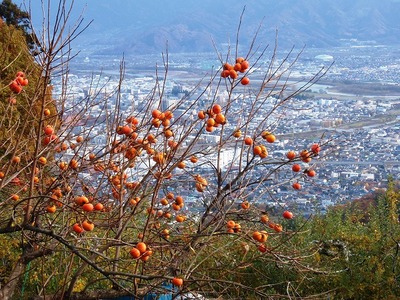

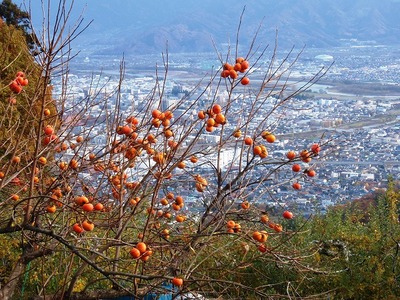

登山口付近の畑に植えられた柿木の下には

猪の無数の足跡・・・ そして数か所の砂浴び跡

(体に着いたダニを落とすために背中を土に擦る行動だと言われていマス)

今日は午後から登山道を塞いだ赤松の倒木を片付けたり

古くなった目印テープの交換作業を行いました。。。

BEFOR AFTER

木の実のアソート

ウロコタケ と カワラタケの仲間

葉の生い茂る時期には気づかなかった物が目に入りマス。。

ムラサキシキブの実

正に虫の息で横たわる セスジツユムシ

もうすぐ里山も雪の時期を迎えようとしていマス。。。。

今日は明るく見通しが利くようになった山中の登山道整備をしてきました。。

温暖化で雪が少なくなり冬の餌の確保が容易になったのか

近年 善光寺平周辺の里山は猪の個体数が増えた気がします。。

登山口付近の畑に植えられた柿木の下には

猪の無数の足跡・・・ そして数か所の砂浴び跡

(体に着いたダニを落とすために背中を土に擦る行動だと言われていマス)

今日は午後から登山道を塞いだ赤松の倒木を片付けたり

古くなった目印テープの交換作業を行いました。。。

BEFOR AFTER

木の実のアソート

ウロコタケ と カワラタケの仲間

葉の生い茂る時期には気づかなかった物が目に入りマス。。

ムラサキシキブの実

正に虫の息で横たわる セスジツユムシ

もうすぐ里山も雪の時期を迎えようとしていマス。。。。

Posted by ビーグル at

19:45

│Comments(0)

2009年11月15日

柄山峠

信州鬼無里と白馬村を結ぶ峠道は三本あります。。

北から柄山(からやま)峠・柳沢峠・嶺方峠(夫婦岩越え)デス。

今日は旧鬼無里村根上から落合まで車で入り

そこから柄山峠を越えて白馬村野平までの峠歩きをしてきました。。

柄山峠の入口に建つ旧橋本屋

昭和38年に白馬村から鬼無里に至る国道406号線完成以前は

旅館業を営んでいたそうデス。。

今は橋本屋さんの前の畑の畔道が峠の入口になります。。

うっかり見落としそうな地味な入口

国道が開通するまでは人馬が行きかう主要道だったとはとても思えません。。

落合沢に架かる丸木橋を越えてからは本格的な登り

鬼無里の人々は白馬村に水田を借り農作業のために行き来したり

炭焼き作業のために峠に入っていたそうです。。

また日本海に繋がる道でもありました。

海産物などの物流ルートでもあったでしょう

名無しの滝と馬頭観音

白馬村からは善光寺・戸隠神社・鬼無里文殊堂参拝のための巡礼道でした

健脚猛者は善光寺まで峠越え往復90kmを日帰り参拝したそうデスっっ

落合沢を詰め尾根に取り付く

恐らく春は山菜の宝庫☆

落合沢へ泥岩砂岩の河床の枝沢が流れ込む

振り返ると虫倉山が見えてきた

木地師 小椋家の墓

貴大姉の文字が読み取れる たぶん」戒名であろう・・・

雑木林をひと登りようやく柄山峠に到着

江戸時代に作られた延命地蔵と大日如来が祀られていた。。

北アルプス方面からの風に乗りあられが降ってきた

身体も冷えてきたので休憩もそこそこに先を急ぐことに

左は戸隠連峰と一夜山 右は西岳と一夜山

木々の葉がすっかり落ち見通しが良く利く

峠の最標高点 駒休めの頭

稜線上の堀切・風穴を通過すると白馬村野平に向け

いよいよ本格的な下りが始まる

白馬側からの登りでは急登になるねじかけ坂

背後に柄山と柄山峠が見えた

白馬村側には八方尾根スキー場とジャンプ台が。。。

今日の峠歩きも間もなくゴール

豊かな自然を楽しみながら先人の文化と昔の庶民の営みが垣間見れた

充実した峠歩きになりました。。

鬼無里の皆さん地元の貴重な歴史・文化を紹介していただき

ありがとうございました☆

そして鬼無里のおふくろの味色々ご馳走さまでした。。。。。

北から柄山(からやま)峠・柳沢峠・嶺方峠(夫婦岩越え)デス。

今日は旧鬼無里村根上から落合まで車で入り

そこから柄山峠を越えて白馬村野平までの峠歩きをしてきました。。

柄山峠の入口に建つ旧橋本屋

昭和38年に白馬村から鬼無里に至る国道406号線完成以前は

旅館業を営んでいたそうデス。。

今は橋本屋さんの前の畑の畔道が峠の入口になります。。

うっかり見落としそうな地味な入口

国道が開通するまでは人馬が行きかう主要道だったとはとても思えません。。

落合沢に架かる丸木橋を越えてからは本格的な登り

鬼無里の人々は白馬村に水田を借り農作業のために行き来したり

炭焼き作業のために峠に入っていたそうです。。

また日本海に繋がる道でもありました。

海産物などの物流ルートでもあったでしょう

名無しの滝と馬頭観音

白馬村からは善光寺・戸隠神社・鬼無里文殊堂参拝のための巡礼道でした

健脚猛者は善光寺まで峠越え往復90kmを日帰り参拝したそうデスっっ

落合沢を詰め尾根に取り付く

恐らく春は山菜の宝庫☆

落合沢へ泥岩砂岩の河床の枝沢が流れ込む

振り返ると虫倉山が見えてきた

木地師 小椋家の墓

貴大姉の文字が読み取れる たぶん」戒名であろう・・・

雑木林をひと登りようやく柄山峠に到着

江戸時代に作られた延命地蔵と大日如来が祀られていた。。

北アルプス方面からの風に乗りあられが降ってきた

身体も冷えてきたので休憩もそこそこに先を急ぐことに

左は戸隠連峰と一夜山 右は西岳と一夜山

木々の葉がすっかり落ち見通しが良く利く

峠の最標高点 駒休めの頭

稜線上の堀切・風穴を通過すると白馬村野平に向け

いよいよ本格的な下りが始まる

白馬側からの登りでは急登になるねじかけ坂

背後に柄山と柄山峠が見えた

白馬村側には八方尾根スキー場とジャンプ台が。。。

今日の峠歩きも間もなくゴール

豊かな自然を楽しみながら先人の文化と昔の庶民の営みが垣間見れた

充実した峠歩きになりました。。

鬼無里の皆さん地元の貴重な歴史・文化を紹介していただき

ありがとうございました☆

そして鬼無里のおふくろの味色々ご馳走さまでした。。。。。

Posted by ビーグル at

20:22

│Comments(0)

2009年11月12日

冬枯れの飯縄山

今シーズン最後の山頂携帯トイレブース清掃に行きました。。

飯縄山南峰

下界は今が紅葉の盛りですが標高1917mの飯縄山は

木々はすっかり葉を落とし梢は霧氷で輝いていマス★

麓は曇っていましたが山頂付近は雲の上。。

雲海が広がり周囲の峰々は海に浮かぶ島のようデスっっ。。

戸隠西岳連峰

西岳と本院岳

戸隠山

戸隠連峰

高妻山

北アルプス後立山連峰

槍ヶ岳遠望

天を突く槍の穂先は遠くからでも直ぐに分かりマス。。

飯縄山南峰からの本峰

頂上まで来ると信越国境の山々が望めマス。。

焼山

焼山・火打山

黒姫山(手前)と妙高山(奥)

今シーズン最後のトイレ掃除のご褒美に絶景を見せていただきまシタ。。

しかも山頂には自分一人だけ・・・絶景の独り占めは贅沢なんですが

感動はみんなで共有したいものデス。。。。。。。。。。

飯縄山南峰

下界は今が紅葉の盛りですが標高1917mの飯縄山は

木々はすっかり葉を落とし梢は霧氷で輝いていマス★

麓は曇っていましたが山頂付近は雲の上。。

雲海が広がり周囲の峰々は海に浮かぶ島のようデスっっ。。

戸隠西岳連峰

西岳と本院岳

戸隠山

戸隠連峰

高妻山

北アルプス後立山連峰

槍ヶ岳遠望

天を突く槍の穂先は遠くからでも直ぐに分かりマス。。

飯縄山南峰からの本峰

頂上まで来ると信越国境の山々が望めマス。。

焼山

焼山・火打山

黒姫山(手前)と妙高山(奥)

今シーズン最後のトイレ掃除のご褒美に絶景を見せていただきまシタ。。

しかも山頂には自分一人だけ・・・絶景の独り占めは贅沢なんですが

感動はみんなで共有したいものデス。。。。。。。。。。

タグ :飯縄山

Posted by ビーグル at

20:11

│Comments(2)

2009年11月10日

旭山巡回

薄曇りで視界は今ひとつでしたが暖かな1日デシタ。。

今日は長野県庁の西側に聳える里山「旭山」を巡回してきまシタ。。

旭山は郷土環境保全地域に指定されており

鹿・狸・キツネ・兎・猪などの哺乳類のほか

294種の高等植物・93種の鳥類・8科75種の蝶類が記録されている

自然の宝庫なのデスョ。。

岡田町から見た旭山(左)と県庁西側から見た旭山(右)

山は見る方角によって形を変えマス。。

極めつけは 私の実家がある西長野から見た旭山

小学校の頃はその形から オッパイ山と呼んでいまシタっっ

旭山の山体は流紋岩質の凝灰岩・凝灰角礫岩・凝灰岩からできていて

今から1000万年前の海底火山の噴出物なんだそうデス。。

この噴出物が堆積した地層は裾花凝灰岩層と呼ばれていマス。。

山頂のエノキ

山頂のサイカチ

マメ科の高木で実のサヤは30cmほどありマス。。

枝から下がっている姿はヘビにも見えて不気味デス。。

コマユミ と サルトリイバラ の実

山頂付近は紅葉のピークも過ぎ落葉も進んで

林の見通しも効くようになりまシタ。。

山頂は光が差し込み夏より随分明るく感じマス。。

武田方の山城の跡は平坦で水はけが悪いので

ハルニレなどの湿性の樹木が見られます

秋も深まりやがて雪の季節がやってきマス。。

今日は長野県庁の西側に聳える里山「旭山」を巡回してきまシタ。。

旭山は郷土環境保全地域に指定されており

鹿・狸・キツネ・兎・猪などの哺乳類のほか

294種の高等植物・93種の鳥類・8科75種の蝶類が記録されている

自然の宝庫なのデスョ。。

岡田町から見た旭山(左)と県庁西側から見た旭山(右)

山は見る方角によって形を変えマス。。

極めつけは 私の実家がある西長野から見た旭山

小学校の頃はその形から オッパイ山と呼んでいまシタっっ

旭山の山体は流紋岩質の凝灰岩・凝灰角礫岩・凝灰岩からできていて

今から1000万年前の海底火山の噴出物なんだそうデス。。

この噴出物が堆積した地層は裾花凝灰岩層と呼ばれていマス。。

山頂のエノキ

山頂のサイカチ

マメ科の高木で実のサヤは30cmほどありマス。。

枝から下がっている姿はヘビにも見えて不気味デス。。

コマユミ と サルトリイバラ の実

山頂付近は紅葉のピークも過ぎ落葉も進んで

林の見通しも効くようになりまシタ。。

山頂は光が差し込み夏より随分明るく感じマス。。

武田方の山城の跡は平坦で水はけが悪いので

ハルニレなどの湿性の樹木が見られます

秋も深まりやがて雪の季節がやってきマス。。

タグ :旭山

Posted by ビーグル at

19:59

│Comments(0)

2009年11月07日

明覚山

今日は信毎紙上で公募した里山トレッキングツアーのガイドで

須坂市の明覚山へ。。

今日のコースは鎌田山~大谷山~坂田山~明覚山と

里山歩きでは欲張りな坂田山尾根縦走コースを使用。。

登山口から大谷山

坂田山・明覚山はこの山のさらに奥

須坂市街地に最も近い里山として市民に親しまれてきた明覚山麓の鎌田山・坂田山一帯は

地元須坂市が市民の健康増進や自然観察などの森林体験を楽しんでもらおうと

坂田山共生の森として整備。。

その後の維持管理・運営はNPO法人「坂田山共生の森を愛する会」が行っていマス。。

そのお陰で明覚山へのアプローチも以前に比べて随分楽になりマシタ。。

快晴無風気温も適温 最高の登山日和で参加者も初対面にも

関わらず笑顔で会話も弾みますっっ。。

気持のよい尾根歩き

雑木林の紅葉も秋の陽に輝き色鮮やかデス☆

今年は山栗・ドングリは豊作

坂田山山頂

農作物を害獣から守る山犬(オオカミ)信仰の三峰講の祠がある

このコース一番のビューポイント

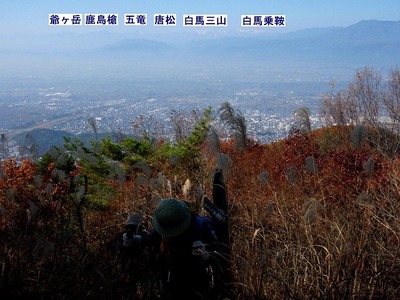

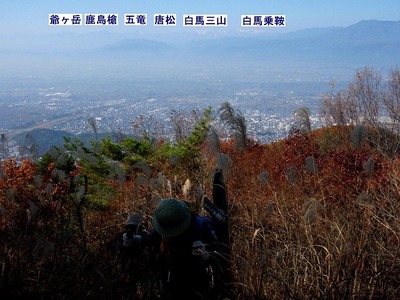

後立山連峰

飯縄山方面を望む

明覚山山頂 三等三角点

最高標高点はこの先の雨引城跡である。。

雨引城跡にある祠にて

里山では比較的タフなコースであるにもかかわらず

40歳代から70歳代までの27名シニアパーティーご一行は

元気デス!!

一人の落伍者もなく全員完登☆無事下山できまシタっっ

喜んでもらえてガイドとしてやっと肩の荷が下りました。。。

好天様々 ありがとう☆

須坂市の明覚山へ。。

今日のコースは鎌田山~大谷山~坂田山~明覚山と

里山歩きでは欲張りな坂田山尾根縦走コースを使用。。

登山口から大谷山

坂田山・明覚山はこの山のさらに奥

須坂市街地に最も近い里山として市民に親しまれてきた明覚山麓の鎌田山・坂田山一帯は

地元須坂市が市民の健康増進や自然観察などの森林体験を楽しんでもらおうと

坂田山共生の森として整備。。

その後の維持管理・運営はNPO法人「坂田山共生の森を愛する会」が行っていマス。。

そのお陰で明覚山へのアプローチも以前に比べて随分楽になりマシタ。。

快晴無風気温も適温 最高の登山日和で参加者も初対面にも

関わらず笑顔で会話も弾みますっっ。。

気持のよい尾根歩き

雑木林の紅葉も秋の陽に輝き色鮮やかデス☆

今年は山栗・ドングリは豊作

坂田山山頂

農作物を害獣から守る山犬(オオカミ)信仰の三峰講の祠がある

このコース一番のビューポイント

後立山連峰

飯縄山方面を望む

明覚山山頂 三等三角点

最高標高点はこの先の雨引城跡である。。

雨引城跡にある祠にて

里山では比較的タフなコースであるにもかかわらず

40歳代から70歳代までの27名シニアパーティーご一行は

元気デス!!

一人の落伍者もなく全員完登☆無事下山できまシタっっ

喜んでもらえてガイドとしてやっと肩の荷が下りました。。。

好天様々 ありがとう☆

Posted by ビーグル at

23:15

│Comments(2)

2009年11月04日

尼巌・奇妙山

長野市松代にある尼巌山と奇妙山に行ってきまシタ。。

今日は冬型の気圧配置も崩れ気持のよい青空

しかし昨晩の放射冷却のせいで今朝は氷点下。。

霜柱を踏んでの登山になりまシタ。。

尼巌山

今年の3月 地元有志の集りである「尼巌山・奇妙山トレッキングの会」

の方々のご尽力によりコースが整備されました。

奇妙山

ふたつの山は200~500万年前に噴出した溶岩が固まってできた

両輝石安山岩でできていマス。。

尼巌山山頂直下にはこの安山岩の岩壁が続き

絶好のクライミングゲレンデになってマス。。

尼巌山山頂には

戦国時代この地の土豪「東条氏」が築城したとされる尼巌城(東条城)があり

西南東の三方が断崖で西北が尾根という自然を利用した堅固な要害でシタ。。

1556年8月武田信玄は真田幸隆に上杉謙信側の軍事拠点であったこの城の

攻略を命じ幾度かの攻略の末ようやく陥落。。

1582年に上杉景勝が川中島周辺を制圧すると

東条氏が再び城主に復帰したものの1598年上杉景勝の会津移封に

東条氏も同道したため廃城になったとのことデス。。

ちなみに奇妙山山頂には当時のろし台があったそうデスョ。。

ダンコウバイの黄葉とミズキの実

山梨

山梨は梨の原種で堅く水気は少ないものの食感と味香りは長十郎そのものデス。。

皆神山

尼巌山山頂

昔の山頂は木々が生い茂った藪で眺望も弁当を広げるスペースもなく

山城跡であることを記した案内板と山名プレートがあるだけでシタ。。

案内板を写真に納め一服したら奇妙山に向かう単なる通過点に過ぎなかったのに

すっかり整備されて最終目的地にしても十分満足の得られる山頂に様変わり。。

ただただビックリ!!

尼巌山山頂から

尼巌山山頂から白馬三山

尼巌山山頂から保基谷山

尼巌山山頂から奇妙山

奇妙山へは一旦東側の鞍部まで下降して

奇妙山北尾根に取り付きマス。。

九十九折りの急斜面を登り切ると奇妙山の長大な北尾根。。

あとは尾根伝いに山頂を目指すだけ・・・

本日3頭目のカモシカ

しばらくこちらの様子を覗った後 谷底に駆け降りていきマシタ。。

走る様子はシカのように軽やかでなく

馬のようにドカッドカッと重量感ある走りっぷりっっ

迫力ありマス。。

雪の尾根道と高見岩

高見岩は奇妙山の尾根道では数少ないビューポイントになりマス。。

高見岩から尼巌山

高見岩から北アルプス

奇妙山山頂

奇妙山山頂からの展望

朴の実

下山口は岩沢集落へ 民家の背後に控えているのは尼巌山デス☆

今日も充実した一日になりまシタ。。。。

今日は冬型の気圧配置も崩れ気持のよい青空

しかし昨晩の放射冷却のせいで今朝は氷点下。。

霜柱を踏んでの登山になりまシタ。。

尼巌山

今年の3月 地元有志の集りである「尼巌山・奇妙山トレッキングの会」

の方々のご尽力によりコースが整備されました。

奇妙山

ふたつの山は200~500万年前に噴出した溶岩が固まってできた

両輝石安山岩でできていマス。。

尼巌山山頂直下にはこの安山岩の岩壁が続き

絶好のクライミングゲレンデになってマス。。

尼巌山山頂には

戦国時代この地の土豪「東条氏」が築城したとされる尼巌城(東条城)があり

西南東の三方が断崖で西北が尾根という自然を利用した堅固な要害でシタ。。

1556年8月武田信玄は真田幸隆に上杉謙信側の軍事拠点であったこの城の

攻略を命じ幾度かの攻略の末ようやく陥落。。

1582年に上杉景勝が川中島周辺を制圧すると

東条氏が再び城主に復帰したものの1598年上杉景勝の会津移封に

東条氏も同道したため廃城になったとのことデス。。

ちなみに奇妙山山頂には当時のろし台があったそうデスョ。。

ダンコウバイの黄葉とミズキの実

山梨

山梨は梨の原種で堅く水気は少ないものの食感と味香りは長十郎そのものデス。。

皆神山

尼巌山山頂

昔の山頂は木々が生い茂った藪で眺望も弁当を広げるスペースもなく

山城跡であることを記した案内板と山名プレートがあるだけでシタ。。

案内板を写真に納め一服したら奇妙山に向かう単なる通過点に過ぎなかったのに

すっかり整備されて最終目的地にしても十分満足の得られる山頂に様変わり。。

ただただビックリ!!

尼巌山山頂から

尼巌山山頂から白馬三山

尼巌山山頂から保基谷山

尼巌山山頂から奇妙山

奇妙山へは一旦東側の鞍部まで下降して

奇妙山北尾根に取り付きマス。。

九十九折りの急斜面を登り切ると奇妙山の長大な北尾根。。

あとは尾根伝いに山頂を目指すだけ・・・

本日3頭目のカモシカ

しばらくこちらの様子を覗った後 谷底に駆け降りていきマシタ。。

走る様子はシカのように軽やかでなく

馬のようにドカッドカッと重量感ある走りっぷりっっ

迫力ありマス。。

雪の尾根道と高見岩

高見岩は奇妙山の尾根道では数少ないビューポイントになりマス。。

高見岩から尼巌山

高見岩から北アルプス

奇妙山山頂

奇妙山山頂からの展望

朴の実

下山口は岩沢集落へ 民家の背後に控えているのは尼巌山デス☆

今日も充実した一日になりまシタ。。。。

Posted by ビーグル at

21:24

│Comments(0)