2011年11月30日

八王子山

今日は上田市の虚空蔵山に行く予定でしたが

坂城まで来ると目の前の虚空蔵山の山頂は雲の中

眺望も期待できそうもないので手前で引き返すことに・・・

帰路 以前から気になっていた戸倉の八王子山に登ってきました☆

南側から見ると然も無い山なんですが・・・

東側の千曲川に架かる大正橋から見ると

このようにピラミダル 登高意欲がかき立てられますっ

いつか登ってみようと思っていたのですが補欠のままになっちゃって・・・

今日ようやく機会が訪れました☆

佐良志奈神社の脇が登山口

狭い車道を登っていくと八王子宮に到着

ここから急斜面を直登すれば山頂はすぐなんですが落葉で滑るので

林道沿いに山頂の北を巻き反対側の西斜面から登ることにしました。。

山頂西側の古峠にある山の神の祠と山頂まで直線的に付けられた登山道

山頂には立ち枯れした赤松が1本

千曲川から一気に立ちあがった山だけに景色もバツグンでした☆

坂城まで来ると目の前の虚空蔵山の山頂は雲の中

眺望も期待できそうもないので手前で引き返すことに・・・

帰路 以前から気になっていた戸倉の八王子山に登ってきました☆

南側から見ると然も無い山なんですが・・・

東側の千曲川に架かる大正橋から見ると

このようにピラミダル 登高意欲がかき立てられますっ

いつか登ってみようと思っていたのですが補欠のままになっちゃって・・・

今日ようやく機会が訪れました☆

佐良志奈神社の脇が登山口

狭い車道を登っていくと八王子宮に到着

ここから急斜面を直登すれば山頂はすぐなんですが落葉で滑るので

林道沿いに山頂の北を巻き反対側の西斜面から登ることにしました。。

山頂西側の古峠にある山の神の祠と山頂まで直線的に付けられた登山道

山頂には立ち枯れした赤松が1本

千曲川から一気に立ちあがった山だけに景色もバツグンでした☆

タグ :八王子山

Posted by ビーグル at

19:54

│Comments(0)

2011年11月29日

鴨ヶ岳

今日は中野市と山ノ内町の境をなす鴨ヶ岳へ行きました☆

高梨館跡公園からの鴨ヶ岳

鴨ヶ岳西山麓は中野市の東山地区森林空間総合整備事業により

東山公園として整備されており登山道にもカブトムシの小道・ドングリの小道

といった具合に名前が付けられ鴨ヶ岳稜線は歴史と展望の小道と命名されています。。

土人形博物館からカブトムシの小道を暫し登ると東屋がある七面山展望台に到着

ここで一服して稜線に向かいます

サルトリイバラ と ムラサキシキブ

アオツヅラフジ と アズキナシ

オケラ と センボンヤリ

コナラやクヌギなどの雑木林では子供の頃から見慣れた植物たちに出逢えます

カシワの黄葉

頂上直下の岩場は北信五岳の展望台

今日は薄曇りで霞がかかり見通しが余り利きませんでした。。

高社山もギリギリ視界に

稜線に出ると反対側の山ノ内町湯田中渋温泉郷が一望できます☆

さらにその奥には東館山・坊寺山・笠ヶ岳・横手山といった志賀高原の山々が

ここが鴨ヶ岳山頂

山頂には戦国時代始めに高梨氏により築城された鴨ヶ岳城がありました

大岩の下に古井戸跡も残されています。。

東山大神が祀られていました。。

今日は霞がかかり眺望は今一つでしたが風も無くとても暖かな陽気でした。。

高梨館跡公園からの鴨ヶ岳

鴨ヶ岳西山麓は中野市の東山地区森林空間総合整備事業により

東山公園として整備されており登山道にもカブトムシの小道・ドングリの小道

といった具合に名前が付けられ鴨ヶ岳稜線は歴史と展望の小道と命名されています。。

土人形博物館からカブトムシの小道を暫し登ると東屋がある七面山展望台に到着

ここで一服して稜線に向かいます

サルトリイバラ と ムラサキシキブ

アオツヅラフジ と アズキナシ

オケラ と センボンヤリ

コナラやクヌギなどの雑木林では子供の頃から見慣れた植物たちに出逢えます

カシワの黄葉

頂上直下の岩場は北信五岳の展望台

今日は薄曇りで霞がかかり見通しが余り利きませんでした。。

高社山もギリギリ視界に

稜線に出ると反対側の山ノ内町湯田中渋温泉郷が一望できます☆

さらにその奥には東館山・坊寺山・笠ヶ岳・横手山といった志賀高原の山々が

ここが鴨ヶ岳山頂

山頂には戦国時代始めに高梨氏により築城された鴨ヶ岳城がありました

大岩の下に古井戸跡も残されています。。

東山大神が祀られていました。。

今日は霞がかかり眺望は今一つでしたが風も無くとても暖かな陽気でした。。

タグ :鴨ヶ岳

Posted by ビーグル at

17:54

│Comments(0)

2011年11月25日

八蛇川源流

今日の飯綱高原は雪が舞う肌寒い天気

冬枯が進み藪も煩くなくなったので八蛇川の水源域になる

飯綱東高原上村地籍に広がるハンノキ林に分け入りましたっ

左が飯縄山 右が霊仙寺山

二つの峰に挟まれた深い峡谷が滝ノ沢

雪崩の心配がなくなった残雪期

S字ゴルジュを突破すれば50m近い幻の二段の滝が見れます☆

この谷では通称もののけ太郎や縄文ナラと呼ばれるミズナラの巨木にも会えます!

林内の至る所で飯縄山の伏流水が湧き出し流れを合わせ源流となります。。

湿潤なハンノキ林の林床にはワサビやフッキソウに覆われ

季節外れのニリンソウまで咲いていました☆

藪が消え明るくなった冬枯れの林歩きは色々な発見があって楽しいものです

マムシグサの実

ウバユリの実

今だ葉を付けた栗の木

山林・栗=熊 が脳裏を過ぎる

やっぱり・・・

冬枯が進み藪も煩くなくなったので八蛇川の水源域になる

飯綱東高原上村地籍に広がるハンノキ林に分け入りましたっ

左が飯縄山 右が霊仙寺山

二つの峰に挟まれた深い峡谷が滝ノ沢

雪崩の心配がなくなった残雪期

S字ゴルジュを突破すれば50m近い幻の二段の滝が見れます☆

この谷では通称もののけ太郎や縄文ナラと呼ばれるミズナラの巨木にも会えます!

林内の至る所で飯縄山の伏流水が湧き出し流れを合わせ源流となります。。

湿潤なハンノキ林の林床にはワサビやフッキソウに覆われ

季節外れのニリンソウまで咲いていました☆

藪が消え明るくなった冬枯れの林歩きは色々な発見があって楽しいものです

マムシグサの実

ウバユリの実

今だ葉を付けた栗の木

山林・栗=熊 が脳裏を過ぎる

やっぱり・・・

Posted by ビーグル at

22:14

│Comments(0)

2011年11月21日

小雪舞う十観山

今日は冬型の気圧配置で北信の山々は雪雲の中。。。

なので上田市の東隣り青木村にある十観山へ行ってきましたっ

麓の集落から仰ぎ見た十観山

林道終点まで車を入れると歩行距離が短く物足りないので

中腹の村営横手キャンプ場に車を置いて歩くことに・・・

東隣りの子檀嶺岳

南隣りの夫神岳

林道歩きはここで終了 ここからは落葉を踏んで頂上を目ざしますっ

この山は地元の田沢財産共有組合の所有のようで

良く整備されていて気持ちの良い林が広がっています。。

気温は一ケタ小雪が舞う天気でしたが時折日差しがあり意外と快適でした

山頂直下のバイオトイレ

空気中の酸素と人体から出た微生物を有効利用し

し尿を無臭の有機肥料に発酵分解するのだそうです。。

百畳以上は有りそうな平坦な山頂

この山はパラグライダーのテイクオフポイントになっているようです。。

眼下に広がる青木村中心部と上田市街地

冠雪した湯ノ丸・烏帽子・浅間山の頂きは雪雲に覆われていましたが

遠く上信国境の山々まで見渡せました☆

なので上田市の東隣り青木村にある十観山へ行ってきましたっ

麓の集落から仰ぎ見た十観山

林道終点まで車を入れると歩行距離が短く物足りないので

中腹の村営横手キャンプ場に車を置いて歩くことに・・・

東隣りの子檀嶺岳

南隣りの夫神岳

林道歩きはここで終了 ここからは落葉を踏んで頂上を目ざしますっ

この山は地元の田沢財産共有組合の所有のようで

良く整備されていて気持ちの良い林が広がっています。。

気温は一ケタ小雪が舞う天気でしたが時折日差しがあり意外と快適でした

山頂直下のバイオトイレ

空気中の酸素と人体から出た微生物を有効利用し

し尿を無臭の有機肥料に発酵分解するのだそうです。。

百畳以上は有りそうな平坦な山頂

この山はパラグライダーのテイクオフポイントになっているようです。。

眼下に広がる青木村中心部と上田市街地

冠雪した湯ノ丸・烏帽子・浅間山の頂きは雪雲に覆われていましたが

遠く上信国境の山々まで見渡せました☆

タグ :十観山

Posted by ビーグル at

19:22

│Comments(4)

2011年11月18日

戸隠神道

「とがくししんとう」ではありませんっ戸隠 神道(かんみち)と読みます。。

今日は風邪気味なのか体調が思わしくないので無理せず

戸隠神社五社の宝光社と火之御子社を結ぶ古道「神道」をお散歩しました。。

宝光社境内の東にある道標

宝光社

火之御子社

二本杉

杉林の中を抜ける古道だけに日差しもなくすっかり冬の空気に包まれていました。。

今日は風邪気味なのか体調が思わしくないので無理せず

戸隠神社五社の宝光社と火之御子社を結ぶ古道「神道」をお散歩しました。。

宝光社境内の東にある道標

宝光社

火之御子社

二本杉

杉林の中を抜ける古道だけに日差しもなくすっかり冬の空気に包まれていました。。

Posted by ビーグル at

23:40

│Comments(0)

2011年11月17日

戸隠 宝池

戸隠高原には小鳥ヶ池、鏡池、みどりが池といった池が点在し観光スポットにもなっています。。

池巡りコースを歩くツアーも人気です☆

そんな中 観光コースから外れ地元の人も余り振り向かない不遇の池が宝池

宝光社から中社に向かう幹線道路のすぐ脇にあるのですが気付く人は殆どいません。。

元々は水を温めて下流の田んぼを潤す目的で造られた農業用温水ため池

です。。

です。。

大正時代ここを流れる男鹿沢上の水を

地元が長野市の水源として水利権を売却した見返りとして

長野市が草刈り場だったこの場所に溜池を造ったんだそうです。。

池からは飯縄山も望めます☆

築造されてから長期間を経過し

堤に水漏れが発生し豪雨時などに崩壊する危険もあったため

県の整備事業で改修工事が行われ平成十一年度に完成したとのこと

親水公園として整備する計画もあったようですが

その後進展していないようです。。。。

観光地化した戸隠にあって

こういう静かな所があってもいいのではと思うのですが・・・

池巡りコースを歩くツアーも人気です☆

そんな中 観光コースから外れ地元の人も余り振り向かない不遇の池が宝池

宝光社から中社に向かう幹線道路のすぐ脇にあるのですが気付く人は殆どいません。。

元々は水を温めて下流の田んぼを潤す目的で造られた農業用温水ため池

です。。

です。。大正時代ここを流れる男鹿沢上の水を

地元が長野市の水源として水利権を売却した見返りとして

長野市が草刈り場だったこの場所に溜池を造ったんだそうです。。

池からは飯縄山も望めます☆

築造されてから長期間を経過し

堤に水漏れが発生し豪雨時などに崩壊する危険もあったため

県の整備事業で改修工事が行われ平成十一年度に完成したとのこと

親水公園として整備する計画もあったようですが

その後進展していないようです。。。。

観光地化した戸隠にあって

こういう静かな所があってもいいのではと思うのですが・・・

Posted by ビーグル at

23:21

│Comments(2)

2011年11月16日

戸隠高原

今日は長野市街地でも初雪を観測

戸隠高原では薄ら積もりましたが直に融けてしまいました。。

雪雲に覆われていた戸隠の峰々も午後になると

少しづつ雪を纏った姿を現し始めました☆

戸隠西岳の岩壁も雪化粧

北アルプスは既に真っ白

陽が傾くと雲は消え快晴になりました

鹿島槍・五龍のシルエット

日陰に冠雪を残した飯縄山

戸隠高原では薄ら積もりましたが直に融けてしまいました。。

雪雲に覆われていた戸隠の峰々も午後になると

少しづつ雪を纏った姿を現し始めました☆

戸隠西岳の岩壁も雪化粧

北アルプスは既に真っ白

陽が傾くと雲は消え快晴になりました

鹿島槍・五龍のシルエット

日陰に冠雪を残した飯縄山

Posted by ビーグル at

20:11

│Comments(0)

2011年11月13日

戸隠古道

今日は「もんぜんプラザ」のシニアアクティブルームで

開講している講座の野外講習のインタープリター(森の案内人)として

戸隠古道を歩いてきました。。

戸隠古道は車道が開通するまで戸隠詣での信仰の道として

平安時代から行者や修行僧・名だたる高僧そして庶民らが通った参道で

本道は善光寺の仁王門を起点として戸隠神社奥社に至ります。。

戸隠神社中社

今日は飯綱高原の大座法師池から戸隠神社中社までを歩きました。。

マユミ と ヤドリギの実

センボンヤリの綿毛

1847年の善光寺大地震で倒壊した一の鳥居

ちなみに二の鳥居は戸隠神社奥社参道入り口にある大鳥居です

一の鳥居苑地に立つ道標 裏面に願主「徳善院」の名が刻まれている

(今の中社にある極意旅館)

「従是中院神前迄五十三丁」 これより中院神前まで五十三丁 と記されている

1丁(町)は109.09mなので中社まで約5.8km

ここから中社まで1丁毎に丁石が立っています。。

火之神子社下にある四十五丁の丁石

多くの丁石は紛失し近年大成建設の援助で再建されています

クマザサ 越冬まえに白い縁取り(隈取り)が現れるので漢字表記すると隈笹

熊笹は誤記ですっっ

明治に入っての廃仏毀釈で仏教に関わる字が削除された道標

「左宝光院(社)御宮迠十二丁、従夫中院(社)御宮江通ぬけ」

寺を意味する院と梵字が削り取られています。。

戸隠西岳連峰 と 一夜山

今日は曇天でしたが比較的暖かく眺望もまずまずでした。。

開講している講座の野外講習のインタープリター(森の案内人)として

戸隠古道を歩いてきました。。

戸隠古道は車道が開通するまで戸隠詣での信仰の道として

平安時代から行者や修行僧・名だたる高僧そして庶民らが通った参道で

本道は善光寺の仁王門を起点として戸隠神社奥社に至ります。。

戸隠神社中社

今日は飯綱高原の大座法師池から戸隠神社中社までを歩きました。。

マユミ と ヤドリギの実

センボンヤリの綿毛

1847年の善光寺大地震で倒壊した一の鳥居

ちなみに二の鳥居は戸隠神社奥社参道入り口にある大鳥居です

一の鳥居苑地に立つ道標 裏面に願主「徳善院」の名が刻まれている

(今の中社にある極意旅館)

「従是中院神前迄五十三丁」 これより中院神前まで五十三丁 と記されている

1丁(町)は109.09mなので中社まで約5.8km

ここから中社まで1丁毎に丁石が立っています。。

火之神子社下にある四十五丁の丁石

多くの丁石は紛失し近年大成建設の援助で再建されています

クマザサ 越冬まえに白い縁取り(隈取り)が現れるので漢字表記すると隈笹

熊笹は誤記ですっっ

明治に入っての廃仏毀釈で仏教に関わる字が削除された道標

「左宝光院(社)御宮迠十二丁、従夫中院(社)御宮江通ぬけ」

寺を意味する院と梵字が削り取られています。。

戸隠西岳連峰 と 一夜山

今日は曇天でしたが比較的暖かく眺望もまずまずでした。。

タグ :戸隠古道

Posted by ビーグル at

23:34

│Comments(0)

2011年11月12日

鏡台山

今日は上田市・千曲市・坂城町に跨る鏡台山へ22名様をご案内しました。。

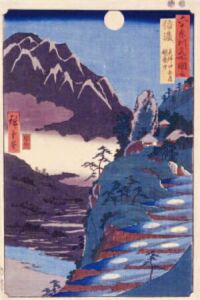

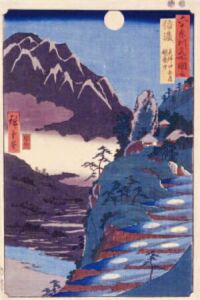

鏡台山は江戸時代歌川広重の浮世絵「信濃更科田毎月鏡台山」に描かれた大きな里山です。。

中秋の名月を眺めると

真東の千曲川対岸の双耳峰鏡台山の鞍部から

月が昇ります

月を鏡に見立てると鏡台山は

正に鏡の台座「鏡台」に当る訳です。。

先人の

イマジネーション・感性の豊かさには

いつもながら敬服させられますっ

今日のコースは最短ルートとなる笹平からの沢山コース

急傾斜の尾根筋を直登します

40分程汗を掻くと展望の利く頂上に踊り出ますっ

山頂からの眺望は抜群です☆

今日登ってきた尾根続きには五里ヶ峰が

姨捨山(冠着山)の向こうには槍ヶ岳の穂先が顔を出していました。。

双耳峰の鹿島槍もハッキリと

こちらは白馬岳は薄ら冠雪しているのが確認できました。。

時間に余裕があったので北峰を空身でピストン

平坦で広い北峰では大正時代 埴科郡内の中学生男女全員参加の

学校対抗団体競技運動会が開かれていたのだそうです。。

今では木々が生い茂り当時の面影はありませんが昔はすごい事をしたものです。。

鏡台山は江戸時代歌川広重の浮世絵「信濃更科田毎月鏡台山」に描かれた大きな里山です。。

中秋の名月を眺めると

真東の千曲川対岸の双耳峰鏡台山の鞍部から

月が昇ります

月を鏡に見立てると鏡台山は

正に鏡の台座「鏡台」に当る訳です。。

先人の

イマジネーション・感性の豊かさには

いつもながら敬服させられますっ

今日のコースは最短ルートとなる笹平からの沢山コース

急傾斜の尾根筋を直登します

40分程汗を掻くと展望の利く頂上に踊り出ますっ

山頂からの眺望は抜群です☆

今日登ってきた尾根続きには五里ヶ峰が

姨捨山(冠着山)の向こうには槍ヶ岳の穂先が顔を出していました。。

双耳峰の鹿島槍もハッキリと

こちらは白馬岳は薄ら冠雪しているのが確認できました。。

時間に余裕があったので北峰を空身でピストン

平坦で広い北峰では大正時代 埴科郡内の中学生男女全員参加の

学校対抗団体競技運動会が開かれていたのだそうです。。

今では木々が生い茂り当時の面影はありませんが昔はすごい事をしたものです。。

タグ :鏡台山

Posted by ビーグル at

23:03

│Comments(2)

2011年11月09日

飯縄山

今日は飯縄山々頂の携帯トイレブースの清掃に行ってきました。。

天気予報では マークでしたが

マークでしたが

飯綱高原は雲が多く時折日が差す程度で肌寒い1日でした。。

マルバノフユイチゴ と ツルリンドウ

飯縄山は紅葉も既に終わり木々の葉も落ちてすっかり冬の装いです。。

ツノハシバミ と オヤマボクチ

コバギボウシ と コマユミ

オオカメノキ(ムシカリ) と ツチグリ

ガスの切れ間から戸隠豊岡集落が見えました。。

大峰山・葛山・旭山の向こうに長野市街地も時折望めました☆

今シーズン活躍してくれた山頂携帯トイレブースも今月半ばには冬期閉鎖となります

労をねぎらって念いりに雑巾がけしてあげました。。

天気予報では

マークでしたが

マークでしたが飯綱高原は雲が多く時折日が差す程度で肌寒い1日でした。。

マルバノフユイチゴ と ツルリンドウ

飯縄山は紅葉も既に終わり木々の葉も落ちてすっかり冬の装いです。。

ツノハシバミ と オヤマボクチ

コバギボウシ と コマユミ

オオカメノキ(ムシカリ) と ツチグリ

ガスの切れ間から戸隠豊岡集落が見えました。。

大峰山・葛山・旭山の向こうに長野市街地も時折望めました☆

今シーズン活躍してくれた山頂携帯トイレブースも今月半ばには冬期閉鎖となります

労をねぎらって念いりに雑巾がけしてあげました。。

Posted by ビーグル at

18:09

│Comments(0)

2011年11月05日

旭山

いよいよ紅葉も里山まで降りてきました。。

長野県庁の裏山 旭山では

ダンコウバイの黄葉が見頃を迎え 曇天の林内は黄色に染まり明るく感じます

ウリカデの紅葉黄葉

コハウチワカエデ(別名:イタヤメイゲツ)

葉が小さいうえ葉柄が長いので弱い風でも小刻みに動くので

アップで撮影しづらい被写体なんです。。

若芽は云わずと知れた山菜の王様

色素だけが抜けて白っぽくなり色づく林内では特異な存在

なので逆に目立つんです☆

ヤマモミジ

♪秋の夕陽に輝る山 紅葉~♪

紅葉の鮮やかさはトップクラス ヌルデ と ヤマウルシ

鈴なりに実を付けたアオツヅラフジ

雅な名を付けられた ムラサキシキブ

今 里山は一年中で一番の輝きを見せています☆

今週は錦の衣を纏った里山へ是非お出かけくださいっ

長野県庁の裏山 旭山では

ダンコウバイの黄葉が見頃を迎え 曇天の林内は黄色に染まり明るく感じます

ウリカデの紅葉黄葉

コハウチワカエデ(別名:イタヤメイゲツ)

葉が小さいうえ葉柄が長いので弱い風でも小刻みに動くので

アップで撮影しづらい被写体なんです。。

若芽は云わずと知れた山菜の王様

色素だけが抜けて白っぽくなり色づく林内では特異な存在

なので逆に目立つんです☆

ヤマモミジ

♪秋の夕陽に輝る山 紅葉~♪

紅葉の鮮やかさはトップクラス ヌルデ と ヤマウルシ

鈴なりに実を付けたアオツヅラフジ

雅な名を付けられた ムラサキシキブ

今 里山は一年中で一番の輝きを見せています☆

今週は錦の衣を纏った里山へ是非お出かけくださいっ

Posted by ビーグル at

23:55

│Comments(4)

2011年11月03日

三水城山

さすがに11月 日差しがないとうすら寒い

なので・・・短時間で暑くなれる山に行ってきました☆

坂城町の鼠橋から見た三水城山

登山口は戦国武将「村上義清」の氏神村上大国魂社

ここから散策気分で十六夜観月殿へ

平安時代に都からこの地(更科郡村上郷)に流された戦国武将「村上義清」の祖

「源盛清」がここで月を眺めて心を癒したと伝えられている

現在の観月殿は江戸安政年間に再々建されたもの

観月殿から先はハイキング気分が吹き飛ぶ「狐落」と呼ばれる急勾配が始まります

道は狐さえも転がり落ちる急斜度を直登します。。

難攻不落の山城を築くには最適の山であったのも頷けますっ

流れ落ちる汗を拭いながら 落葉で滑る坂道と格闘すること小一時間

村上義清の支城があった「狐落城跡」に到着

堅固なこの山城も武田方の謀略で陥落してしまったのだそうだ。。。

イボタノキ と ガマズミ

コマユミ と サルマメ

スイカズラ と ヒヨドリジョウゴ

ヤブサンザシ と ヤマガシュウ

ユモトマユミ と 柏のイガ

堀切のある尾根道を一旦下り 登り返すと三水城山に到着する

曇天ながら展望はまあまあ

北方には大林山・八頭山・冠着山といった更科三山が

北隣りの岩井堂山(自在山)

上田の虚空蔵山

山頂のシンボルツリー カラコギカエデっぽいのですが・・・

短時間で身体を温められうえ山頂からの展望も最高

日が短く寒い時期に登るには三水城山はうってつけです。。

お試しあれ!!

なので・・・短時間で暑くなれる山に行ってきました☆

坂城町の鼠橋から見た三水城山

登山口は戦国武将「村上義清」の氏神村上大国魂社

ここから散策気分で十六夜観月殿へ

平安時代に都からこの地(更科郡村上郷)に流された戦国武将「村上義清」の祖

「源盛清」がここで月を眺めて心を癒したと伝えられている

現在の観月殿は江戸安政年間に再々建されたもの

観月殿から先はハイキング気分が吹き飛ぶ「狐落」と呼ばれる急勾配が始まります

道は狐さえも転がり落ちる急斜度を直登します。。

難攻不落の山城を築くには最適の山であったのも頷けますっ

流れ落ちる汗を拭いながら 落葉で滑る坂道と格闘すること小一時間

村上義清の支城があった「狐落城跡」に到着

堅固なこの山城も武田方の謀略で陥落してしまったのだそうだ。。。

イボタノキ と ガマズミ

コマユミ と サルマメ

スイカズラ と ヒヨドリジョウゴ

ヤブサンザシ と ヤマガシュウ

ユモトマユミ と 柏のイガ

堀切のある尾根道を一旦下り 登り返すと三水城山に到着する

曇天ながら展望はまあまあ

北方には大林山・八頭山・冠着山といった更科三山が

北隣りの岩井堂山(自在山)

上田の虚空蔵山

山頂のシンボルツリー カラコギカエデっぽいのですが・・・

短時間で身体を温められうえ山頂からの展望も最高

日が短く寒い時期に登るには三水城山はうってつけです。。

お試しあれ!!

タグ :三水城山

Posted by ビーグル at

21:21

│Comments(0)

2011年11月02日

有明山

今日は夜勤明けで身体も重いので無理せず手頃な有明山に行ってきました

千曲橋からの有明山

有明山といっても北アの前衛峰「信州100名山」の有明山ではありません

千曲市の森将軍塚古墳がある有明山です。。

県立歴史館から一登りすると科野(信濃)の豪族の墳墓といわれる

前方後円墳森将軍塚古墳に到着

ここから尾根に取り付き有明山へ向かいますっ

コバノガマズミ

コナラハウラマルタマフシの虫こぶ と キンヨウグモ

戦国武将「村上義清」の家臣で屋代氏の本丸城跡がある一重山南峰

有明山の北尾根にある一重山を見下ろす

傾斜はきついものの気持ちの良い雑木林の尾根道

有明山山頂

里山歩きと麓の長野県立歴史館や中腹の森将軍塚古墳見学とセットすれば

楽しさ3倍☆充実した一日を過ごせますョ!!

千曲橋からの有明山

有明山といっても北アの前衛峰「信州100名山」の有明山ではありません

千曲市の森将軍塚古墳がある有明山です。。

県立歴史館から一登りすると科野(信濃)の豪族の墳墓といわれる

前方後円墳森将軍塚古墳に到着

ここから尾根に取り付き有明山へ向かいますっ

コバノガマズミ

コナラハウラマルタマフシの虫こぶ と キンヨウグモ

戦国武将「村上義清」の家臣で屋代氏の本丸城跡がある一重山南峰

有明山の北尾根にある一重山を見下ろす

傾斜はきついものの気持ちの良い雑木林の尾根道

有明山山頂

里山歩きと麓の長野県立歴史館や中腹の森将軍塚古墳見学とセットすれば

楽しさ3倍☆充実した一日を過ごせますョ!!

Posted by ビーグル at

19:15

│Comments(0)